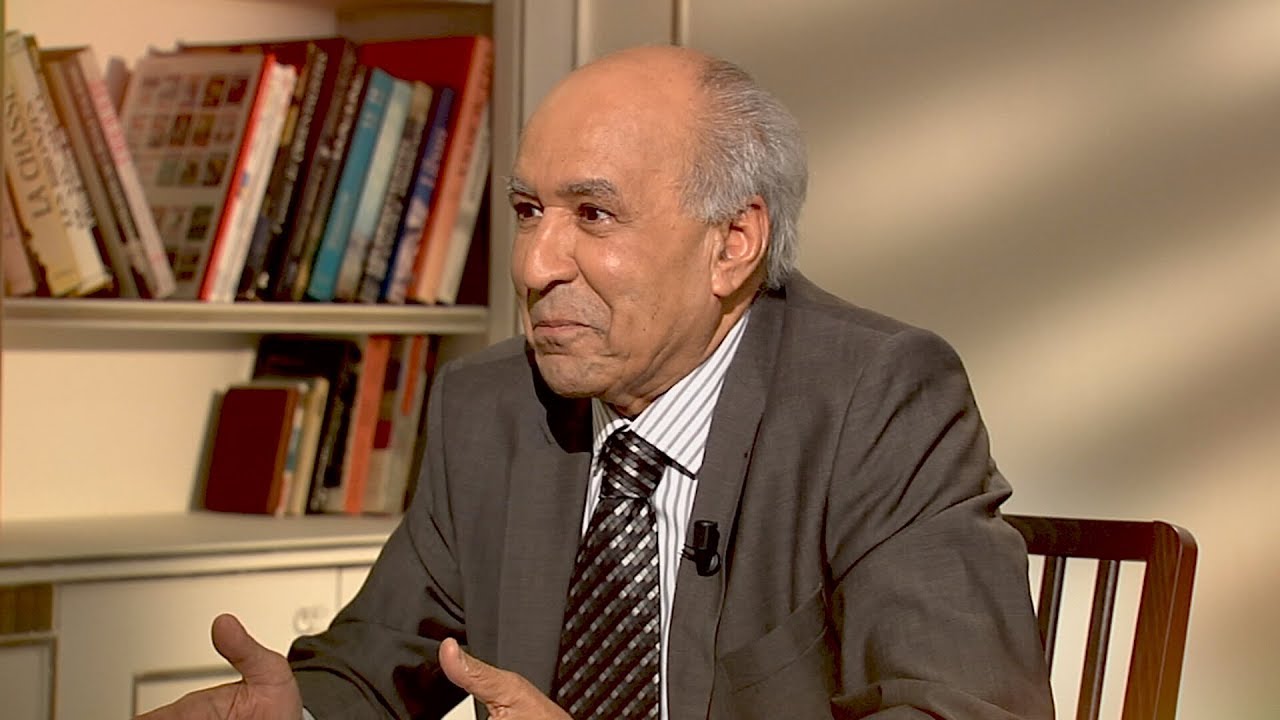

في اللقاء الاحتفائي بالكاتب المغربي أحمد المديني في المكتبة الوطنية بالرباط بمناسبة صدور الطبعة الجديدة من مجموعته القصصة (العنف في الدماغ) في الذكرى الخمسينية لصدورها، أحسستُ بدبيب خشوع وهيبة، وأنا محفوف في منصة اللقاء بوجوه وأسماء أثرية مضيئة من مغرب الستينيات والسبعينيات والثمانينيات الملحمي؛ مبارك ربيع، أحمد المديني، عبد القادر الشاوي، محمد الأشعري، إبراهيم الخطيب، ووجوه سبعينية مُخضرمة حاضرة في هذه اللمّة الأدبية الإحيائية. وجوه تعبُر بنا من زمن مغربي رمادي سلس القياد يخفض جناح الذل، إلى زمن مغربي حار وحرُون منذور للمواجهات والتحديات.

ونستحضر هنا مجدّدا ووصْلا لليوم بالأمس، أسئلة سارتر الشهيرة: ما الكتابة؟ لماذا نكتب؟ ولمن نكتب؟

هذه الأسئلة الجوهرية فيما يبدو، غير واردة أو غير معنية لدى كثير من كُتّاب الوقت. علما بأن هذا الوقت حصرا وتحديدا، أكثر استدعاء لهذه الأسئلة. وما تُرانا نعيد من هُمومنا، إلا مكرورا.

إن أدباء السبعينيات والثمانينيات المُخضرمين، عابرون للأجيال الأدبية صامدون ومرابطون ومتجدّدون في سُوح الكتابة والإبداع والممارسة الثقافية، ما وَهنوا أو تراخوْا وإن وهَن العظم واشتعل الرأس. بل إن رموزا منهم ما زالت في الصفوف الأمامية من المشهد الأدبي المغربي. وليس ثمة قطائع في السيرورات الأدبية. والأدب لا يجبّ بعضُه بعضا.

وقد أصاب كاتبنا الكبير أحمد المديني وسدّد، حين بادر إلى عقد هذه اللمّة الأدبية احتفاء بخمسين عاما من الأدب المغربي، من (العنف في الدماغ) 1971 إلى (رجال الدار البيضاء) 2021. وهو الاحتفاء الذي يُتوّج بصدور الطبعة الجديدة من مجموعة ( العنف في الدماغ ) مشفوعة بقراءات جديدة. احتفاء رمزي جميل بالأدب المغربي الحديث من خلال أحد رموزه المخضرمة الفاعلة.

ولست مبالغا إذا قلت إن (العنف في الدماغ) كانت بمثابة بيان ثوري مبكر (مانيفيست) للحداثة القصصية المغربية، سواء في نهجها القصصي الخارج عن العروض القصصي، أو في مقدمتها النظرية الضافية (13 صفحة) التي تطرح تصورا حداثيا مبكرا للحداثة القصصية. وهي مقدمة تاريخية بامتياز.

وهاجس التجديد والتحديث واختراق الأزمنة، هو الذي سيلازم المديني عبر مساره الأدبي الطويل، كفينيق متجدد باستمرار، عابر للأجيال منخرط في غمار الأدب المغربي.

من (العنف في الدماغ) إلى (رجال الدار البيضاء) مسار نصف قرن بالتمام والكمال من الأدب، راكم فيه المديني وحسب التعبير العربي، حمْل بعير من الكتب، موزعة بين القصة والرواية والرحلة والدراسة النقدية والترجمة. وللنقد كلمته بلا شك في هذا المنجز الأدبي الباذخ لأحمد المديني. ليس هنا فسحته ومجاله. ولكل مقام مقال.

لكن كتب المديني بلا جدال أثبتت حضور واستمرار شعلة السبعينيات عبر الأجيال. ومُبهج ودالّ أن تتجايل وتتجاور أعمالنا الأدبية نحن جيل السبعينيات مع الأعمال الأدبية للأجيال الجديدة المجدّدة والمواصلة للرّكب في وئام وانسجام، بعيدا عن حكاية معطف جوجول وحكاية قتل الأب الفرويدية .

إن كل الروافد والمجاري زلالية كانت أم مالحة، تصب آخر المطاف في أوقيانوس الأدب المغربي. وخمسون عاما لذلك من تجربة أحمد المديني الأدبية، هي في الآن ذاته خمسون عاما من الأدب المغربي بمختلف أجياله ورموزه، وحساسياته ومشاربه، وطموحه وجموحه، ومدّه وجزره… بكل معاناة ومكابدة أدبائه وهم يحفرون بالقلم وما يسطرون، ليستولدوا أفراحا ثقافية في تربة جرداء، وسط مجتمع يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. وليواجهوا اليأس والإحباط وكآبة الوقت. وهذه بالضبط هي رسالة الأدب في زمن تغييب الأدب.

ويهمّني أن أختم هذه الكلمة / العُجالة بمقطع قصصي مقتبس من نص (العين الثالثة) من مجموعة (العنف في الدماغ)، حيث يعلن السارد على الملأ حقه في الصراخ وبصوت عال:

– (إني أملك أن أصرخ وأظل أصرخ . إنه عارِ أكثر منه قدري. ولا أحد يا بيدباي (بيددبا الحكيم) يستطيع منعي من الصراخ. ضعوا الكمامات. ضعوا المقصلات في المصاعد والمنحنيات. والصرخة دوامة. والدوامة جحوظ المسعورين في تجاويف البحار. من يكبت السعار؟).

وما أشبه الليلة بالبارحة. في طلائع السبعينيات من القرن العشرين يصرخ المديني بصوت عال مندّدا بالكِمامات على الأفواه. وفي عشرينية القرن الحادي والعشرين، أي بعد نصف قرن كامل من الزمن، تكتمل المهزلة – الفجيعة، فتهجم الكمامات طوفانا كاسحا على الأفواه والوجوه.

وما أحوجنا عودا على بدء، في زمن الجائحة وكِمامات كورونا التي أضافت كمامات جديدة إلى كمامات قمعية قديمة… وجرت رياحها بما يشتهي أصحاب الشوكة والسلطة، ما أحوجنا في زمن الانهيارات والانكسارات والهرْولات العربية البئيسة، إلى صرخات وصيحات أحمد المديني السارية المفعول والصلاحية، إلى إشعار آخر.

ما أحوجنا حقا، إلى عنف في الدماغ جديد، مُنقّح ومزيد.

أحمد المديني.. خمسون عاما من الأدب المغربي

تعليقات ( 0 )