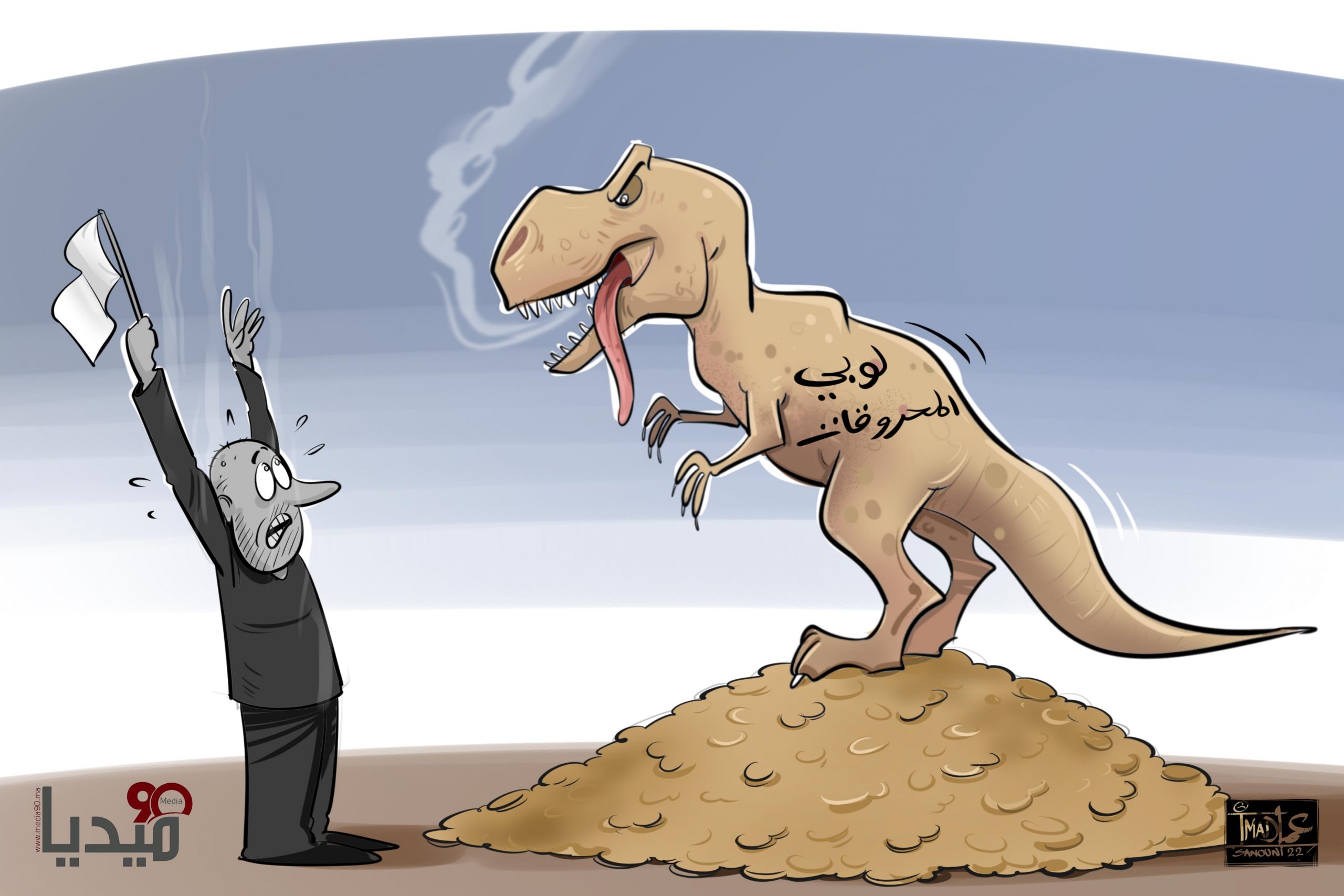

بقدر فشل الحكومة في التفاعل مع مطالب المغاربة، وعلى رأسها مواجهة لهيب الأسعار وتغول حيتان الاقتصاد، بقدر فشلها في إقناع عموم المواطنين بأسباب هذا الشلل الذي يجعل الحكومة ترفع الراية البيضاء أمام اللوبيات، وتخاطب المغاربة بعبارة “للي كيمشي فشي طموبيل يتحمل مسؤوليته”.

لقد كان أمل المغاربة بعد تجربة قاسية في ظل حكومة العدالة والتنمية، أن ينكب الحزب الذي بشر المغاربة بزيادات في الأجور وتعميم الإعانات على الفقراء، على معالجة إرث ثقيل من الاختلالات والتفاوتات، لكن الذي وقع هو أن اللوبيات الاقتصادية ازدادت تغولا، وأصبح المغاربة يعيشون اليوم تحت رحمة زيادات تخنق قدرتهم على العيش بشكل سليم.

لن نزايد على رئيس الحكومة إن قلنا بأن وضعه اليوم فيه تضارب للمصالح، أو على الأقل جمعا للمال والسلطة حتى وإن كان سلم تدبير شؤون الهولدينغ العائلي إلى ابنته..لكن الواقع لا يرتفع، فالمغاربة لا ينظرون للرجل إلا من نافذة مسؤول يرتبط اسمه مباشرة بأكبر فاعل في قطاع المحروقات، والذي يستحوذ على حصة تصل إلى 39 في المائة…وفي ذلك شبهات كثيرة.

استسلام أم تواطؤ؟

عدم فعالية الحكومة أمام الزيادات المهولة في الأسعار، وعلى رأسها تلك التي تعرفها المحروقات، يثير علامات استفهام مستفزة حول أسباب هذا الموقف وما إذا كان مرتبطا بغياب الشجاعة لدى الجهاز التنفيذي لتفعيل القوانين التي تتوفر عليها المملكة، أم أ الأمر يتعلق بتواطؤات تساهم في مراكمة الأرباح الطائلة في خزائن هذه الشركات.

كلما سئلت الحكومة عن أسباب عدم تدخلها لضبط أسعار المحروقات، إلا وواجهت المغاربة بمبررات واهية نيابة عن الشركات..فتارة تتحدث عن ارتفاع الأسعار في السوق الدولية، وتارة تشير إلى تقلبات سعر صرف الدولار، وتارة أخرى تقول بكل بساطة إنها لن تدعم عموم المغاربة لاستعمال سياراتهم الشخصية.

ولعل ما يثير الاستغراب هو أن هذا الملف بالضبط وصل مستويات من الضغط غير مسبوقة، هددت في بعض اللحظات استقرار الحكومة..فأن يتم إطلاق وسم “أخنوش إرحل” على وسائط التواصل الاجتماعي، وتتم مشاركته في ظرف أيام قليلة من طرف ملايين المغاربة مرفقا بمطالب خفض أسعار الوقود..فهذا أمر يستحق وقفة مع الذات لإعادة ضبط موازين الحكومة.

صحيح أن الحكومة لا تتوفر على الإمكانيات المالية لتدعم الوقود عبر صندوق المقاصة، لكنها تتوفر كجهاز تنفيذي وسلطة عمومية مكلفة بإنفاذ القانون، على الصلاحيات اللازمة لتتدخل من أجل فرملة الأرباح الفاحشة التي راكمتها الشركات، حتى إن بعض المعطيات تتحدث عن أرباح تجاوزت تلك التي وقفت عليها اللجنة الاستطلاعية البرلمانية، والمقدرة آنذاك ب17 مليار درهم.

نحن إذن أمام شلل حكومي، بالرغم من أن قانون حرية الأسعار والمنافسة يتيح للحكومة اتخاذ إجراءات استثنائية لمواجهة ارتفاع فاحش في الأسعار. وتنص المادة الرابعة من هذا القانون على إمكانية قيام الإدارة، بعد استشارة مجلس المنافسة، باتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع أو انخفاض فاحش في الأسعار تعلله ظروف استثنائية أو كارثة عامة أو وضعية غير عادية بشكل واضح في السوق بقطاع معين. وبلغة أخرى، مان على الحكومة أن تعمل على تسقيف الاسعار في سياق ارتفاعها الفاحش.

ما بعد أخنوش ارحل

سيكون من غير المنطقي أن يرحل عزيز أخنوش ويترك الجبل بما حمل من آمال وانتظارات ووعود نفضل التريث قبل وصفها بالكاذبة..سيكون من المجحف، في حق المسار الديمقراطي لهذا البلد، أن نعدم تجربة حكومية في مهدها، حتى وإن كانت المؤشرات تعكس مقولة “من الخيمة خرج مايل”..سيكون من غير اللائق أن ننفق المليارات على الانتخابات ثم نعود بعد أيام لنطالب برحيل الحكومة التي تمخضت عنها..

لكن دعونا نقول إنه اليوم قد مرت 10 أشهر على تعيين الحكومة في السابع من أكتوبر 2021، دون أن يتم تنزيل أي من الوعود الثقيلة والحالمة التي تم رفعها إبان الحملة..لاسيما تلك التي تمس جيوب المغاربة، وعلى رأسها رفع أجور الأساتذة إلى 7500 درهم، بل إن القيادي رشيد الطالبي العلمي دفعه الحماس ليخاطب المواطنين قائلا : “غادي نعطيو 2500 درهم وللي ماشدهاش يجري علينا بالحجر”.

إن وعودا ثقيلة مثل هذه تجعل المواطن يفقد الثقة في السياسة والسياسيين، عندما يخرج عليه وزراء المالية ليؤكدوا بأن ثقوب الميزانية لا تحتمل أي زيادة حتى وإن كانت بسيطة، فالأحرى توزيع 2500 درهم أو رفع أجر أستاذ إلى 7500 درهم. ولذلك، فإن مختلف التقارير التي يتم إصدارها سواء من طرف مؤسسات رسمية أو جمعوية تظر خطورة استفحال أزمة الثقة في المؤسسات لاسيما المنتخبة منها، لأسباب لها علاقة في جزء كبير منها بعدم قدرة هذه الهيئات على ترجمة مطالب المواطنين إلى واقع ملموس، وفشلها في القيام بدور الوساطة بين المجتمع والدولة.

ويلاحظ مثلا من خلال مؤشر الثقة الصادر عن المركز المغرب لتحليل السياسات وجود أزمة مستفحلة تتوارث بين الأحزاب والحكومات. فبخصوص الحكومة الحالية التي يترأسها عزيز أخنوش، هناك تباين في مواقف المغاربة بين من أكد ثقته في الحكومة (٪35)، ومن صرح بأنه لا يثق (٪28)، شأنها شأن مؤسسة البرلمان التي عبر ٪37 من المستجوبين أنهم لا يثقون في البرلمان (٪33 لا يثقون بتاتا)، فيما أكد ما نسبته ٪23 ثقتهم في المؤسسة التشريعية.

وبخصوص الأحزاب السياسية، فإن نسبة ثقة المغاربة في هذه التنظيمات غير مشجعة، حيث أعرب ٪38 من المستجوبين أنهم “لا يثقون بتاتا” في الأحزاب السياسية، فيما أكدت ٪36 من العينة التي اشتغل عليها التقرير أنها “لا تثق” في التنظيمات السياسية.

وتبدو أزمة الثقة أكثر سوداوية عندما يتعلق الأمر بفئة الشباب. فقد أظهر تقرير للمرصد الوطني للتنمية البشرية، أن أغلب الشباب المغربي يولون ثقة ضئيلة للمؤسسات السياسية، حيث تتراوح النسب بين 72 في المائة بالنسبة للحكومة، و73 في المائة بالنسبة للبرلمان، بينما نسبة عدم الثقة في الأحزاب السياسية تصل إلى 78 في المائة.

إن أرقاما مثل هذه تظهر حجم الهوة بين المغاربة والمؤسسات المنتخبة. ومرد ذلك إلى أن الحقل السياسي تحول، مع الأسف، إلى مدخل للترقي الاجتماعي أولا، من خلال الحصول على المناصب والتعويضات وخدمة المقربين والأصدقاء، بدل أن يكون آلية لخدمة المجتمع والمواطنين.

وهكذا، فقد تحولت محطات الانتخابات إلى آلية للصراع من أجل الحصول على التزكيات، أحيانا بآليات فاسدة يتم فيها استعمال المال داخل الأحزاب من أجل نيل التزكيات..بل إن موعد المؤتمر أصبح داخل بعض الأحزاب مناسبة لتكريس هيمنة الحاشية أو بعض العائلات المتحكمة، في وقت يتم تهميش الأطر والكفاءات التي تجد نفسها خارج أي إمكانية للترقي داخل النسق الحزبي.

في المحصلة، يتم الدفع بالقيادات المقربة من “الزعيم” للحصول على المناصب الحكومية والعضوية في الدواوين والمؤسسات التي تعرف تمثيلية هيئات منتخبة، مقابل إبعاد الكفاءات والأطر رغم كل النداءات التي وجهتها الدولة، وعلى رأسها الملك محمد السادس، من أجل تجديد النخب لمواكبة التحولات العميقة التي تعرفها البلاد على جميع المستويات.

تعليقات ( 0 )