سؤال إشكالي يطرحه المفكر المغربي الأصل عبد المجيد حنوم في كتابه الأخير

وفاء لعاداته البحثية في الموضوعات الإشكالية، ذات الصلة بماضي مجتمعات شمال إفريقيا التي ينحدر منها، يعود عالم الأنثروبولوجيا والأستاذ بجامعة كنساس الأمريكية، المفكر عبد المجيد حنوم المغربي الأصل، في كتابه الأخير “اختراع المغرب الكبير: بين إفريقيا والشرق الأوسط”، لموضوع ما يزال يثير كثيرا من الخلط والجدل، من دون أن ينال حقه من البحث الأكاديمي الرصين بلغة الضاد.

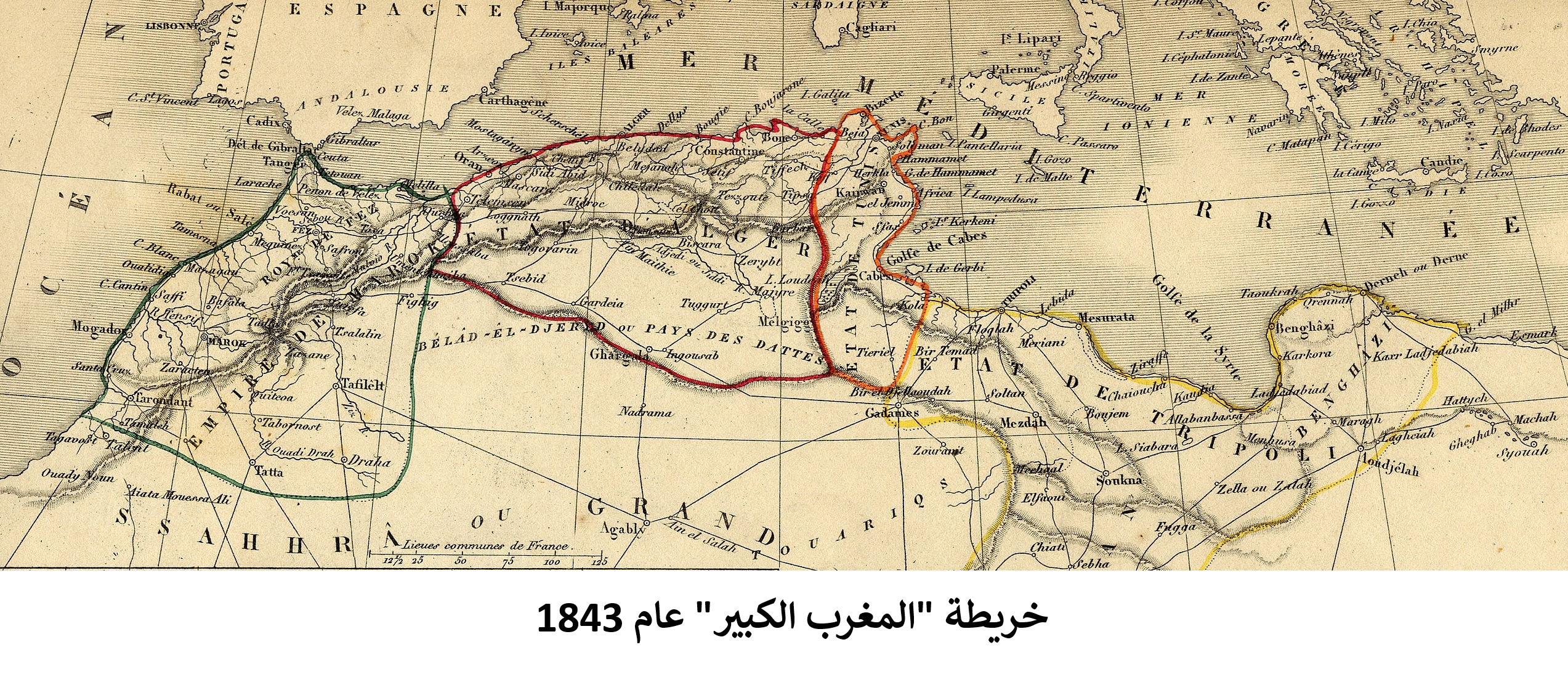

الكتاب الذي صدر (بالإنجليزية) في يونيو الماضي عن منشورات جامعة كامبريدج، هو تحقيق تاريخي أكاديمي مشوق حول أصل مفهوم “المغرب الكبير Maghreb“. وهو المصطلح الذي استنتج حنُّوم، اعتمادا على دراسته للمصادر العربية والأرشيف الاستعماري، بأن مُنَظري الاستعمار الفرنسي، قاموا باختراعه وتطويره ثم الترويج له على نحو واسع، في خدمة المشروع الاستعماري لفرنسا بالمنطقة، من خلال توظيفه في الخرائط.. بحيث ساهم هذا المصطلح الاستعماري في عزل المغرب والمنطقة عن بقية القارة الأفريقية وعن الشرق الأوسط (خصوصا مصر).

فهل كان “المغرب الكبير” فكرة استعمارية؟

يكشف حنوم العواقب التي خلّفتها -ولا تزال-السردية الاستعمارية، حول نشأة المجموعات الإقليمية في شمال إفريقيا لأن الخطاب الاستعماري حسب رأيه، لم يكتف فقط بزعزعة الهويات والتقاليد هناك، بل خلق أخرى من العدم بحيث قد تبدو محلية أصيلة، لكنها لم تكن أبدا كذلك. ويعد مصطلح “المغرب الكبير” من أهم هذه “الاختراعات”، كما يسميها حنوم. يقول:

لنتمعن في تسمية المغرب (Maghreb)التي لا خلاف حولها تقريبا. فهي تبدو عربية، بل ومحلية حتى نابعة من صلب التقاليد المنطقة. ومع ذلك فهي أيضا تسمية فرنكوفونية تم اختراعها انطلاقا من تقليد عربي مُترجَم، يخفي “نبرته الأجنبية” الاستعمارية.

لقد ساهم هذا المصطلح، الذي درسه الكاتب من خلال الأرشيف وعلى الخصوص محفوظات “المكاتب العربية (“بيرو عْرَب” Bureaux arabes) التابعة للجيش الاستعماري الفرنسي، في عزل المنطقة عن بقية القارة الأفريقية وعن الشرق الأوسط.

الاستعمار يرسم الحدود

تم عزل المنطقة المغاربية كبناء جغرافي وتاريخي وأنثروبولوجي، من قبل منظري الاستعمار الفرنسي، عن القارة الأفريقية والشرق الأوسط على السواء. بالطبع، كما يذكر بذلك حنوم، إن فكرة كون مصر والمغرب الكبير منطقتان متمايزتان، ليست مجرد فكرة استعمارية. فقد سبق أن ميّز الرومان والعرب مصر عن إفريقيا/إفريقية. لكنهم لم يطرحوا أبدا فكرة وجود إفريقيا “بيضاء” منفصلة عن إفريقيا “سوداء”، وهي الفكرة التي طورها الجغرافي الفرنسي “إميل فيليكس غوتييه” لاحقا، وتبناها بدوره المؤرخ شارل-أندريه جوليان.

يقترح كتاب حنوم تفكيرا حول دور التاريخ وعلاقته بالسلطة. فيلاحظ بأنه، على عكس الدول الاستعمارية، لم يطور العثمانيون كثيرا أساليب السلطة المبنية على سرد تاريخي موجه إلى المجتمعات الواقعة تحت وصايتهم. فقد أخذت الكتابات التي تصف الماضي العثماني شكل سجلات أو حوليات، لكنها لم تكن أدوات لبناء الأمم. فقد كانت الفكرة تكمن في إضفاء الشرعية على حكم السلطان العثماني، وليس في منح شرعية لرعاياه من خلال سرد تاريخي. ويُظهر حنوم بأن الحداثة الغربية لم تتميز بانتقال التاريخ إلى مرتبة العلم، بقدر ما تميّزت بمروره إلى تخصص يضفي شرعية على بناء الأمة ومباركة الدولة.

في المقابل، وكما يقول في كتابه، يبقى التاريخ في الولايات العثمانية “حتى في أعمال أحمد بن أبي الضياف“، تابعا للدين وليس أداة رئيسة للبناء الوطني”. وقد تم تحقيق البناء الوطني هناك دون الانفصال عن مركزية الإسلام. ويذكر المؤلف أنه منذ القرن السابع عشر، كان يُنظر إلى النظامين القائمين في تونس والجزائر على أنهما مستقلان، وكانا يتفاوضان بالفعل على هذا الأساس مع القوى الأوروبية. أما الجهود التي بذلت لاحقا في تصوير ووصف جغرافيا حدود المغرب الكبير، فقد كانت من فعل ضباط وباحثين وأعوان استعماريين فرنسيين. وقد واصل بعد الاستقلال العديد من المؤرخين المحليين والوطنيين، تبني نماذج سرد ذات وحي استعماري، وكتابتها باللغة الفرنسية. وهنا تكمن الحقيقة المحزنة في أن الفرنسية -وليس العربية-تظل هي لغة دراسة المنطقة وتاريخها وثقافتها وسكانها، بل وحتى حياتها الجنسية الحميمة.

“المغرب الكبير” اختراع خرائطي

هناك عدة مداخل تدعم فكرة الاختراع الفرنسي لـ “المغرب الكبير”. يجمع المدخل الأول بين الجغرافيا ورسم الخرائط، حيث تعتبر الخرائط نماذج ثقافية مصطنعة تنتجها السلطة ومؤسسات الدولة. يقول حنوم: “مثلما تحتكر الدول الإنتاج التاريخي، فهي تحتكر إنتاج رسم الخرائط كذلك”. وبالتالي، فإن خريطة المغرب الكبير هي تمثيل رسومي أنتجته القوة الاستعمارية. و”المغرب الكبير نفسه ليس مجرد ابتكار استعماري فرنسي فحسب، بل هو أيضا نتاج ومجال القوة الاستعمارية”.

لقد كان رسامو الخرائط الأوروبيون في القرن الثامن عشر يُمثِّلون على خرائط المنطقة المغاربية منطقة سموها “بارباري Barbarie”، وكانت مقسمة أحيانًا إلى وحدات متميزة (مملكة المغرب، مملكة الجزائر، مملكة تونس، مملكة طرابلس)، واستُبعدت منها مصر وأيضا “إفريقيا السوداء” (المسماة “نيغريتيnégritie “، أي ما يمكن ترجمته بـ”بلاد السود”). وإذا كانت المنطقة لم تنتظر حتى سنوات 1830 (تاريخ استعمار الجزائر) ليتم رسم خرائطها، فإن احتلال الجزائر وضمها إلى فرنسا قد خلق قطيعة مع الخرائط القديمة. فمع تقدم الغزو، كان الوجود الفرنسي في الجزائر بمثابة حجة لفرنسا لتثبت نفسها أيضا في تونس على حساب إيطاليا، وفي المغرب على حساب إسبانيا.

هكذا لم تتأخر الخرائط في إظهار منطقة شمال إفريقيا، وقد استبعدت منها ليبيا التي كانت آنذاك تخضع لنفوذ إيطاليا، ومصر التي كانت تحت النفوذ البريطاني. أي بعبارة أخرى، تعمدت فرنسا خلط إفريقيا مع “الممتلكات” الفرنسية الأخرى. ويرى حنوم بهذا الصدد، بأن “الأطالس (جمع “أطلس” وهو الكتاب الذي يضم خرائط) ليست مجرد خرائط يجب قراءة علاماتها وفك شفرتها”، فهي تمثل كذلك تعبيرا عن ميزان القوى. لذلك لم يكن الفصل الخرائطي بين شمال إفريقيا وغربها وشرقها قائما على الحقائق الأنثروبولوجية المحلية، بقدر ما كان مرتبطا بالتنافس بين القوى الاستعمارية.

“المغرب الكبير” وعلم الآثار

يكمن المدخل الثاني في علم الآثار، الذي يُعرَّف على أنه أحد أهم التخصصات المساهمة في تشكيل الهويات الوطنية الحديثة. فيشير حنوم بخصوص الاهتمام بالآثار القديمة في الجزائر وعموم المغرب الكبير، بأنه على الرغم من أن المخيلة الاستعمارية الفرنسية شملت التاريخ الإسلامي والتاريخ الروماني على السواء، إلا أنها تَعتبر الأول على أنه “الآخر”، بينما يتوافق الثاني مع الـ”نحن”. يقول حنوم: “لقد ساهم وجود الآثار الرومانية في الجزائر والاهتمام الذي أثارته، في بناء سردية تجعل من الجزائر امتدادا لروما القديمة، وبالتالي لفرنسا بالتماثل. وهكذا، بتفضيله لعلم الآثار الرومانية، قلل البحث الاستعماري من السرديات الأخرى، أي البونيقية والعربية والإسلامية والبربرية. وهكذا اعتُبر العرب سكانا غير شرعيين للجزائر وللمغرب الكبير، لأنهم أتوا من الشرق إلى منطقة كانت -من جهتها-غربية “تاريخيا”.

ويدفع ذلك حنوم إلى صياغة مفهوم الدولة المؤرخة (historiographic state). فابتداء من عام 1870، فرضت دولة استعمارية نفسها في الجزائر، ولم تكتف بإنتاج وسائل لمعرفة المستعمرة وحكمها، بل وقامت كذلك بتغيير المستعمرة عن طريق وبفضل هذه المعرفة نفسها. لذلك، احتل التاريخ مكانة مركزية كاختصاص يضفي الشرعية على السيادة الاستعمارية. وقد أصبح هذا النظام أكثر تعقيدا بعد ذلك، بفضل مؤسسات قوية مثل جامعة الجزائر، حيث كانت تُدَرس شخصيات مهمة مثل ستيفان غْزيل وفرناند بروديل.

فحوّلت “الدولة المؤرخة” الجزائر إلى أراض فرنسية، وأنشأت الأسس الدلالية لما سمي بالمنطقة المغاربية. وفي هذا، تختلف هذه الدولة عن “الدولة الإثنوغرافية”، التي كانت الشكل الذي اتخذته السلطة الفرنسية في الأيام الأولى للغزو العسكري. فبعد عام 1870، حلّت السلطة المدنية محل السلطة العسكرية، وحلّت الدولة المؤرخة محل الدولة الإثنوغرافية. وحل المؤرخون محل الضباط الإثنوغرافيين في “المكاتب العربية”، وأصبحوا أعوان تأكيد أحقية الاستعمار بآثار الماضي. بعبارة أخرى: جعل التاريخ نفسه -كما هو الحال عموما-في خدمة متطلبات الحاضر.

اللغة والعِرق والإقليم

قامت الأدلة السياحية guides touristiques للمغرب الكبير، بتعزيز فكرة كون المنطقة المغاربية تشكل وِحدة متكاملة، وأنها على الرغم من المسافة والانقطاع الجغرافي بينها وبين فرنسا، فهي تشكل استمرارية لها من خلال روابط تاريخية. فقد جرى وصف أنقاض وليل بـ”بومبي المغربية”، لربطها بحضارة لاتينية نصبت فرنسا نفسها وريثة لها. وتم رسم هذا المغرب الكبير الذي يشبه صور البطاقات البريدية الجميلة التي تظهر مواقع أثرية، في شكل أدبي من قبل روائيين فرنسيين، منذ غوستاف فلوبير وصولا إلى ألبير كامو.

ويتمثل المدخل الثالث في ثلاثية “اللغة والعرق والإقليم”. فحتى يومنا هذا، يعطي وصف المنطقة المغاربية أهمية مركزية للتمييز بين العرب والبربر. وقد تم تشكيل هذا التقسيم على أساس عرقي، مستوحى من نظرية العرق لـ “آرثر دو غوبينو”، التي هيمنت في أوروبا حتى ما بعد القرن 19. فيشير حنوم إلى أنه غداة الغزو العسكري الفرنسي للجزائر، لم يفوّت الزائرون الأوائل للجزائر -ومن بينهم “ألكسيس دو توكفيل” (مفكر سياسي فرنسي) و”لويس آدريان باربروغر” (عالم آثار) -فرصة الإشارة إلى تنوع سكانها. وقد رأى باربروغر في سكان الجزائر ممثلين عن “العرق السامي” الوحيد، فكان يعترف بأن هذا العرق يتميز بقوة تنوع مكوناته اليهودية والتركية والموريسكية والكرغلية (التركية) والبربرية والعربية.

بالمقابل، وفق حنوم فقد اختفى ابتداء من العقد التالي، أي بعد سنوات 1850، وصف التنوع العرقي من الروايات لصالح التقسيم فقط بين العرب والبربر. ويرى حنوم بأن “المكاتب العربية” هي التي كانت وراء هذا التقسيم، إذ قامت بتمييز واضح بين العرب والبربر في الجزائر أولا، ثم في المغرب بعد ذلك، مع إنشاء مصلحة شؤون “السكان الأصليين (service des indigènes)، التي خلفت “المكاتب العربية”.

ويرى حنوم أن فكرة إقامة حاجز بين العرب والبربر، واعتبار العربية لغة غير أصلية، يختلف عن تصور عربي للغة الذي هو أكثر مرونة، إذا عدنا في ذلك إلى تعريف ابن خلدون. فقد كان هذا الأخير يميز بين اللسان واللغة، إذ إن اللغة، هي اللغة المجردة التي يتحدث بها ويكتبها جيل ما. أما اللسان، فهو تحديثٌ للغة كما يمارسها السكان في الحاضر. إنها لغة الممارسة الحية والمتغيرة بالانتقال من جيل لآخر. وقد كان لابن خلدون، الذي كان يدرك بأن اللسان قد يتغير من خلال الاتصال مع غير الناطقين باللغة العربية، مفهوم ديناميكي للغة.

————————————-

من هو عبد المجيد حَنُّوم؟

البروفيسور عبد المجيد حنوم الذي لا يعرفه أغلبية المغاربة، من مواليد مدينة مكناس في 1960. درس إلى حدود 1985 بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، قبل أن يسافر إلى فرنسا التي حصل فيها على دكتوراه في الفلسفة من جامعة السوربون في 1991. وفي تلك السنة انتقل إلى أمريكا التي استقر بها. وبعد حصوله على دكتوراه في الفلسفة من جامعة برنستون المرموقة في 1995، اشتغل في البحث الفكري والتدريس الجامعي بجامعات برنستون وكولومبيا وكنساس.

لقد أنتج عالم الأنثروبولوجيا وأستاذ جامعة كانساس عبد المجيد حنوم، أعمالا أكاديمية مهمة عن تاريخ وأساطير شمال إفريقيا. وقد أوصله عمله بالاعتماد على المصادر العربية والأرشيف الاستعماري، إلى تحليل شخصية الملكة البربرية “الكاهنة” بدقة، كما درس بعمق العلاقة بين الاستعمار والعنف والحداثة. وقد نشرت هذا العام منشورات جامعة كامبريدج، كتابه الأخير “اختراع المغرب الكبير: بين إفريقيا والشرق الأوسط”، والذي يطرح للتفكير والنقاش السؤال المركزي: هل “المغرب الكبير” فكرة استعمارية؟”.

من مؤلفاته (جميعها بالإنجليزية): “أسطورة الكاهنة: بطلة من شمال إفريقيا” (2001)، و”الحداثة العنيفة: فرنسا بالجزائر” (2010)، و”الممارسة الصوفية” (2016)، و”الحياة في طنجة: هجرات وأعراق وإقامة غير شرعية في مدينة مغربية” (2019).

تعليقات ( 0 )